今回は、学生アスリートやランナー、スポーツを楽しむ多くの方に見られる症状、「シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)」について詳しくお話ししたいと思います。

「運動中や運動後にすねの内側がズキズキ痛む…」

「練習を休むと良くなるけど、また始めると再発する…」

そんなお悩みをお持ちの方に、シンスプリントの正しい知識と予防・改善のヒントをお届けします。

目次

シンスプリントとは?

シンスプリントは、すねの内側(脛骨の内側)に痛みが出るスポーツ障害のひとつで、正式には「脛骨過労性骨膜炎(けいこつかろうせいこつまくえん)」と呼ばれます。

脛骨とは、すねの骨の中でも太くて内側にある骨で、その骨を覆う骨膜に過剰な負担がかかることで炎症が起こる状態です。

この障害は、特にランニングやジャンプ動作の繰り返しによって引き起こされ、「使いすぎ(オーバーユース)」が主な原因とされています。

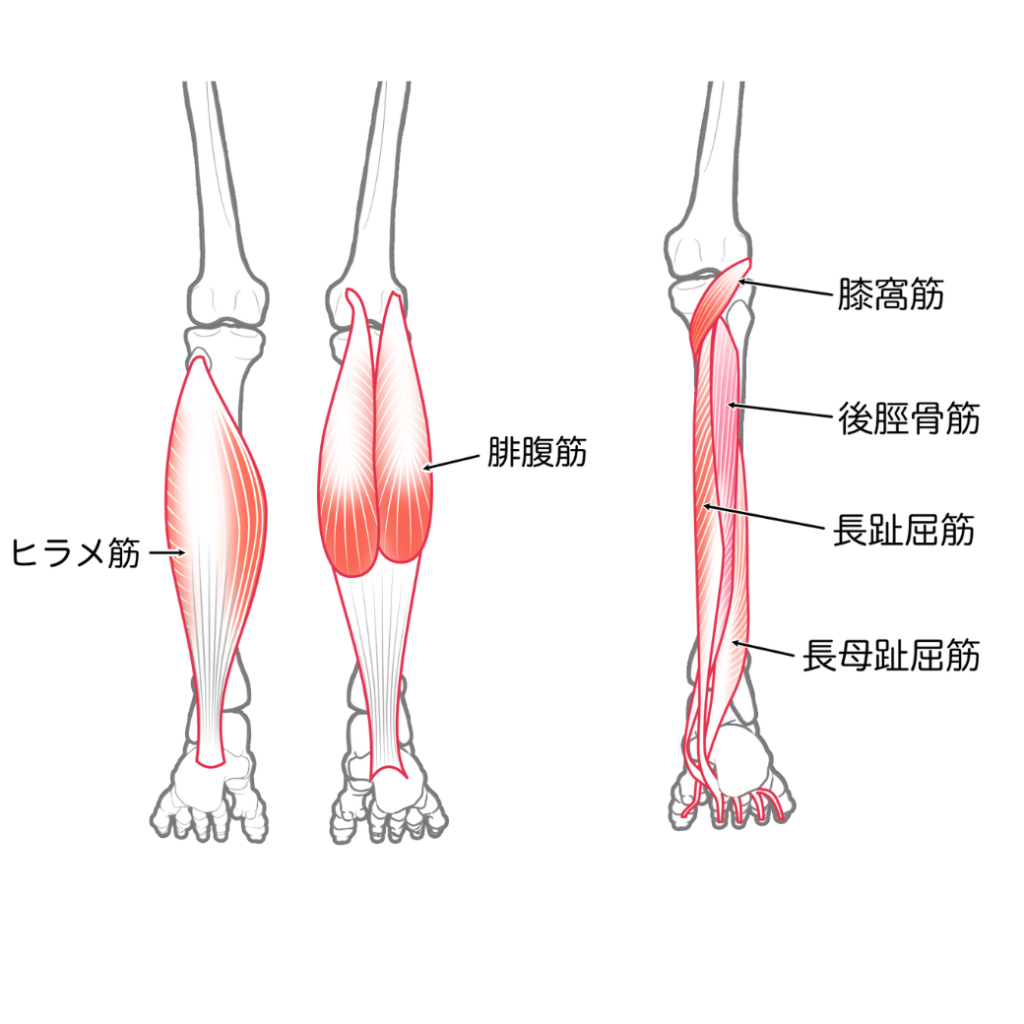

どの筋肉が関係しているの?

シンスプリントの発症には、以下の筋肉が大きく関わっています。

• 後脛骨筋(こうけいこつきん)

足のアーチ(土踏まず)を支える重要な筋肉で、すねの内側を通って足の裏に付着しています。ランニングやジャンプの際に地面を蹴る動作でよく使われます。

• ヒラメ筋

ふくらはぎの深層にある筋肉で、姿勢保持や歩行時のバランスに貢献します。この筋肉が硬くなったり、過剰に使われることで脛骨への牽引力が高まり、骨膜を引っ張ってしまうことがあります。

• 長趾屈筋(ちょうしくっきん)

足の指を曲げる筋肉で、後脛骨筋と同様、脛骨の内側に付着しているため、繰り返しの衝撃で骨膜が炎症を起こすことがあります。

これらの筋肉はすべて脛骨の内側の骨膜に付着しているため、運動によって負担が集中すると、骨膜に小さな損傷が繰り返され、痛みや炎症を引き起こすのです。

シンスプリントと疲労骨折の違いとは?

シンスプリントと症状が似ているものの一つに「脛骨疲労骨折(けいこつひろうこっせつ)」があります。どちらもすねの内側に痛みが出るため、初期の段階では見分けがつきにくいことがありますが、症状の現れ方や対処法には大きな違いがあります。

シンスプリントの特徴

• 原因:オーバーユース(使いすぎ)による骨膜の炎症

• 痛みの特徴:運動中や運動後にすねの内側がズーンと痛む。ウォーミングアップをすると一時的に痛みが軽くなることもある。

• 痛む範囲:脛骨の内側の下1/3~中央にかけて広い範囲で鈍い痛みが出る

• 対処法:安静、アイシング、ストレッチやリハビリによって回復が可能。早期対応で比較的早く改善することが多い。

疲労骨折の特徴

• 原因:オーバーユースによって骨に微細なひび(骨折)が入る状態

• 痛みの特徴:安静時でも痛みがあり、特に一点に集中した鋭い痛みがある

• 痛む範囲:脛骨の内側前縁または外側など、ピンポイントの圧痛がある

• 対処法:画像検査(レントゲンやMRI)での確認が必要。骨に負担をかけないように、数週間から数ヶ月の安静が求められることもある。

「すねが痛いけど、我慢すれば動けるから大丈夫」と自己判断して放置してしまうと、シンスプリントが悪化して疲労骨折に進行する可能性もあります。特に、痛みが強くなってきた、押すと一点だけが激しく痛む、といった症状がある場合は注意が必要です。

あいあい整骨院では、シンスプリントと疲労骨折の違いを丁寧に見極め、必要に応じて医療機関との連携も行っています。気になる症状がある方は、早めのご相談をおすすめします。

なぜシンスプリントになるの?

シンスプリントの原因は、使いすぎ(オーバーユース)にあります。特に、以下のような条件が重なると発症しやすくなります。

1. フォームや姿勢の崩れ

走り方や着地の衝撃がうまく分散できていないと、脛骨への負担が増えます。特に、足の内側(アーチ)が落ちている偏平足タイプの方はリスクが高くなります。

2. 筋肉の柔軟性不足やアンバランス

ふくらはぎの筋肉(ヒラメ筋・後脛骨筋など)が硬いと、筋肉が骨膜を過剰に引っ張ってしまい炎症の原因になります。特にスポーツ初心者や、急激に練習量を増やした方に多く見られます。

3. 硬いグラウンドやシューズの問題

アスファルトや体育館などの硬い床での練習、クッション性の低い靴での運動は、衝撃吸収ができず負担が直に伝わってしまいます。

4. 急激な運動量の増加

新学期や大会前、トレーニング強化期間など、「いきなり頑張りすぎ」はシンスプリントの大敵です。

放置するとどうなる?

軽度であれば数日の安静で回復することもありますが、痛みを我慢して運動を続けると、疲労骨折に進行する可能性もあります。

疲労骨折になると、運動制限が数ヶ月におよぶこともありますし、完治までに時間がかかります。だからこそ、早期の対応がとても重要です。

シンスプリントの対処法とあいあい整骨院での施術

1. まずは安静と冷却

痛みがある間は、無理に運動をせず安静にすることが第一です。炎症が起きている時はアイシングも効果的です。

2. 痛みの程度に応じて治療

あいあい整骨院では、状態を丁寧にチェックしながら、以下のような治療を組み合わせて行います:

• ハイボルト療法:炎症の鎮静、痛みの緩和

• 超音波治療:細胞の活性化と修復促進

• 筋膜リリース:硬くなった筋肉の柔軟性を回復

• テーピング:負担を減らすための補助

• 骨格矯正や姿勢改善:根本原因へのアプローチ

3. 運動の再開タイミングを見極める

痛みが完全に引いてから、少しずつ運動を再開することが大切です。無理をしないリハビリ計画を立て、再発を防ぎます。

予防のポイント

ストレッチとセルフケア

シンスプリントの予防・再発防止において、筋肉の柔軟性を保つことが非常に重要です。特にすねやふくらはぎ周りの筋肉が硬くなると、脛骨(すねの骨)に過剰な負担がかかり、再び骨膜を刺激してしまいます。

以下に、自宅でも簡単にできるストレッチとセルフケアをご紹介します。

【1】ふくらはぎ(ヒラメ筋・腓腹筋)のストレッチ

壁や柱を使って、ふくらはぎをしっかり伸ばす方法です。

1. 壁に向かって立ち、両手を壁に当てます。

2. 痛みがある側の足を後ろに引き、かかとを床につけたまま膝をまっすぐにします。

3. 体を壁に向かってゆっくり倒していくと、後ろ足のふくらはぎ(腓腹筋)が伸びます。

4. 今度は後ろ足の膝を軽く曲げると、ヒラメ筋がより深く伸びます。

5. 各姿勢を20〜30秒キープ、左右2〜3セットずつ行いましょう。

【2】後脛骨筋のセルフマッサージ(内くるぶし〜ふくらはぎ内側)

1. 座った状態で、片脚を膝に乗せます(体育座りでも可)。

2. 内くるぶしの後ろから、ふくらはぎの内側に沿って、やや斜め上に向かって指で軽く押しながらマッサージします。

3. 骨のすぐ横の筋肉に沿って、ゆっくりと5〜10回ほど繰り返します。

4. 特に痛みやコリ感があるポイントは、指の腹でじっくり10秒ほど圧迫して緩めていきます。

※強く押しすぎると逆に炎症を助長する場合があるので、「気持ちいい程度」の圧で行いましょう。

【3】足裏アーチのケア(テニスボール・ゴルフボールなど使用)

1. 床に座って、足の裏にテニスボールやゴルフボールを置きます。

2. 足裏のアーチ(土踏まず)を中心に、前後にコロコロ転がします。

3. 約1分程度、毎日継続して行うことで、足底の筋肉がほぐれ、後脛骨筋の負担が軽減します。

【4】タオルギャザー(足裏トレーニング)

足の指の筋肉(足底筋)を鍛えることで、アーチの保持力を高めて後脛骨筋の負担を減らすトレーニングです。

1. 椅子に座り、床にタオルを広げてその上に足を置きます。

2. 足の指を使ってタオルを手繰り寄せます。

3. ゆっくりと繰り返し、片足10回を1セット、1日2セットを目安に行いましょう。

【5】運動後のアイシング

運動をした後、すねに軽い違和感がある場合は、アイシング(冷却)で炎症を抑えることも効果的です。

1. 保冷剤や氷をビニール袋に入れ、タオルで包んですねの内側に当てます。

2. 15〜20分程度冷却し、皮膚が赤くならないよう注意します。

※痛みが出たときの「応急処置」として行うのが基本で、常に冷やし続けるのは逆効果になる場合もあります。

セルフケアの注意点

• ストレッチは「気持ちよく伸ばす」が基本で、痛みを我慢してまで行わないようにしてください。

• 朝起きた時や運動前後、入浴後の体が温まっているタイミングで行うのが効果的です。

• 違和感がある場合は、一度整骨院で身体の状態をチェックしてもらうことをおすすめします。

このように、日々のちょっとしたケアの積み重ねが、シンスプリントの予防・改善にはとても大切です。セルフケアと合わせて、正しいフォームや運動量の調整を行うことで、再発リスクも大きく減らせます。

最後に、痛みは体からのサインです。

シンスプリントは、誰にでも起こり得るケガです。しかし、正しい知識を持っていれば、予防も改善も可能です。

「痛みがあるけど、試合が近いから休めない」

「ずっと違和感があるけど、何となく我慢している」

そんな時こそ、ぜひあいあい整骨院にご相談ください。

当院では、一人ひとりの体の状態やスポーツ環境に合わせたオーダーメイドのケアを大切にしています。早期発見・早期対応で、痛みに悩まない快適なスポーツライフを取り戻しましょう!