連日続く、自民党の新総裁選出や首相指名選挙に向けた野党との連立を巡る緊迫した報道。ついつい夜更かししてニュースを見過ぎてしまった、なんて方も多いのではないでしょうか。そして迎えた今朝…、ふと目が覚めて、首を動かそうとした瞬間!<『あれ? 動かない…!』政界のニュースの行方と同じくらい、自分の首の行方が不安になる、あの絶望的な感覚。それが『寝違え』です。

寝違えは一時的な痛みと思われがちですが、実は日常生活に潜む姿勢の乱れや筋肉の硬直など、積み重ねられた負担が原因となるケースが多いのです。

この記事では、寝違えの原因となる筋肉のメカニズムに着目し、再発防止のための具体的なストレッチや筋力トレーニング方法、さらにあいあい整骨院での専門的な施術内容までを詳しくご紹介します。

目次

寝違えの原因とは?—筋肉の役割とその影響

寝違えの原因は多岐にわたりますが、そのほとんどは筋肉の過緊張に関連しています。

- 不自然な寝姿勢

- 長時間同じ姿勢を保つ

- ストレスや筋肉の使い過ぎ

筋肉は姿勢や動きのバランスを取る重要な役割を担っています。これらの筋肉が不調を起こすと、寝違えが発生する可能性が高くなります。

不自然な寝姿勢が筋肉に与える影響

寝違えの最も一般的な原因の一つは、寝ている間に無理な姿勢をとってしまうことです。例えば、枕が合っていなかったり、寝返りが打てなかったりすると、首や肩の筋肉に過度な負担をかけ、筋肉が緊張します。この緊張が続くことで、筋肉が硬直し、寝違えを引き起こします。

長時間同じ姿勢でいることによる筋肉の疲労

寝ている間に体を動かさないことで、筋肉が長時間同じ姿勢で固まってしまうことも寝違えの原因となります。特に首や肩の筋肉は、長時間の不動で血流が滞り、酸素や栄養がうまく届けられません。この結果、筋肉が硬直し、痛みやこりを引き起こすことがあります。

筋肉の過剰な緊張が引き起こす寝違え

筋肉は、体を支える重要な役割を果たしています。しかし、ストレスや筋肉の使い過ぎ、さらには精神的な緊張が続くと、筋肉は過剰に緊張します。この緊張が夜間に寝ている間にさらに強くなることで、寝違えを引き起こすことがあります。特に、肩や首周りの筋肉は、この影響を受けやすい部位です。

寝違えによる筋肉の痛みが起きるメカニズム

寝違えによる痛みは、首や肩の筋肉が過度に緊張することによって引き起こされます。この緊張が筋肉を硬直させ、炎症を生じさせることで、痛みが発生するのです。寝ている間に筋肉が急激に収縮したり伸びたりすることで、筋繊維に微細な損傷が生じ、それが痛みとなって現れます。

筋繊維の損傷と炎症

寝違えが起こると、筋繊維に小さな断裂が生じることがあります。この損傷が原因で、筋肉内に炎症が発生し、痛みが生じます。この炎症反応は、筋肉の回復過程として一時的に起こりますが、その間は動かすことが困難になり、首や肩に強い痛みを感じることが多いです。

筋肉の硬直と可動域の制限

筋肉が硬直すると、首や肩を動かすことが難しくなります。寝違えの場合、特に首の可動域が制限され、頭を動かすことが痛みに繋がります。この状態は、筋肉の回復が進むまで続きますが、適切な治療やケアを行わないと痛みが長引くことがあります。

血流の滞りと筋肉の回復遅延

寝違えによる筋肉の痛みは、血流の滞りとも関係があります。筋肉が緊張すると、血管が圧迫され、血流が不十分になり、酸素や栄養素が筋肉に届きにくくなります。この状態が続くと、回復が遅れ、痛みが長引く原因となることがあります。そのため、早期に血流を改善することが痛みの軽減に繋がります。

寝違えが起きたときの応急処置

無理に動かさず安静にする

首を無理に動かすと筋繊維の損傷が悪化する恐れがあります。まずは安静にしましょう。

発症直後の炎症初期は冷やす

痛みが強く、熱感がある場合は冷やすことで炎症を抑えられます。

炎症が落ち着いたら温める

炎症が落ち着いてきたら、今度は温めて血流を促進しましょう。温タオルや入浴が効果的です。

寝違えを予防するための生活習慣

自分に合った枕を使う

枕が高すぎたり低すぎたりすると首の角度が不自然になり、負担がかかります。首の自然なカーブが保てる高さを選びましょう。首と布団の間に空間が空いていると筋肉を使って痛みが出やすいです。

日常の姿勢を改善する

長時間のデスクワークやスマホ操作では、こまめに姿勢を変え、肩や首を動かすようにしましょう。長時間の同一姿勢は筋肉が固くなりやすくなります。

就寝前のストレッチ

寝る前に軽いストレッチを行うことで、首や肩の血流が良くなり、筋肉が緩みやすくなります。ストレッチは続ける事が重要です。頑張って続けましょう!

寝違えの筋肉のケア方法—予防と改善のためにできること

寝違えを予防し、改善するためには日常的に筋肉をケアすることが重要です。筋肉の緊張を和らげ、寝違えを防ぐためにできることを紹介します。ストレッチや筋力トレーニング、そして適切な姿勢の意識が効果的です。これらを実践することで、寝違えを未然に防ぐことができます。

寝違え予防のためのストレッチ法

寝違えを予防するためには、寝る前や日中に首や肩のストレッチを行うことが有効です。特に、首周りの筋肉をほぐすことで、睡眠中に筋肉が過度に緊張するのを防ぐことができます。簡単なストレッチを紹介します。

首の前後ストレッチ

背筋を伸ばして、まっすぐに座ります。

ゆっくりと首を前に倒し、顎が胸につくようにします。5秒間キープします。

次に、ゆっくり首を後ろに反らせ、顔を天井に向けます。5秒間キープします。

これを3セット行いましょう。

首の左右ストレッチ

背筋を伸ばして、まっすぐに座ります。

右耳を右肩に近づけるように首を傾けます。左肩は下げるように意識します。5秒間キープします。

同様に左側も行い、左右を交互に5回繰り返します。

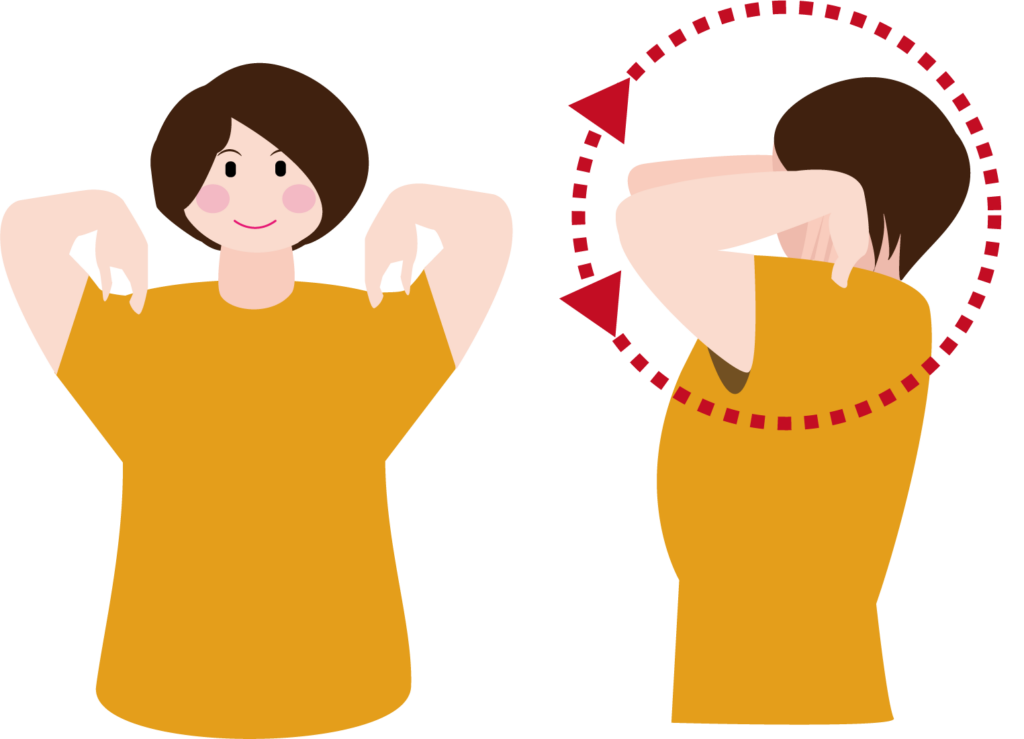

肩回しストレッチ

背筋を伸ばし、両肩を前後に回します。

ゆっくりと大きく回し、10回ずつ行いましょう。

これで、寝違え予防に効果的なストレッチメニューが完成しました。上記のストレッチを毎日行うことで、寝違えの予防に繋がります。

筋トレで筋肉を強化し、寝違えを予防

首や肩の筋肉を強化することも寝違えの予防に繋がります。筋力が十分であれば、寝ている間に無理な姿勢を取っても筋肉がしっかりとサポートしてくれるため、寝違えを防ぐことができます。肩甲骨を意識したトレーニングが効果的です。

肩甲骨の引き寄せ運動:座った姿勢で両肩を引き下げ、肩甲骨を背中で寄せるようにして、10秒間キープします。これを10回繰り返します。

首の筋力強化:背筋を伸ばして座り、首を前後左右にゆっくりと動かしながら、筋肉を強化します。

これらの筋力トレーニングを日常的に行うことで、筋肉がしっかりとした支持力を持つようになり、寝違えを防ぐことができます。

寝違えの痛みを改善するための施術~あいあい整骨院の専門的アプローチ~

あいあい整骨院では、「痛みをその場で和らげる」だけでなく、「寝違えが繰り返される原因そのものを取り除く」ことを大切にしています。

首や肩まわりの筋肉・関節・神経のバランスを総合的に評価し、寝違えの再発を防ぐための施術プランを以下の流れでご提供しています。

① 問診・検査による原因の可視化

まずは、寝違えの原因を正確に把握するために、以下のような詳細な問診・検査を行います。

・問診:痛みが始まったタイミング、動かすことで悪化・軽減する動作、普段の姿勢や生活習慣(デスクワークやスマホの使用状況など)を丁寧にヒアリングします。

・姿勢・動作分析:ストレートネックや猫背の有無、肩甲骨や骨盤の歪み、首の可動域制限などをチェックし、首に負担がかかる姿勢のクセを見つけます。

・筋力・可動域検査:首・肩まわりの動きを確認し、筋肉や関節のどこに硬さや炎症があるのかを特定します。

これにより、筋肉・筋膜・関節・神経のどこが主な原因となっているかを明確にし、一人ひとりに合った施術プランを立てていきます。

② 急性期の施術(痛み・炎症の緩和)

寝違えが発症して間もない時期や、強い痛みがある場合は、炎症や緊張を抑えるための以下のような施術を行います。

・手技療法(筋膜リリース・マッサージ):硬くなった首や肩の筋肉をやさしく緩め、血流を改善します。

・ハイボルト・微弱電流療法:痛みや炎症に対し、高周波や微弱電流を使って神経へのアプローチを行い、早期回復をサポートします。

・アイシング・温熱療法の使い分け:発症初期は冷やして炎症を抑え、痛みが落ち着いた後は温めて血流を促進します。

・テーピング・サポーター:首への負担を減らすために、必要に応じて支持具を使用し、早期回復を助けます。

③ 再発防止のための根本アプローチ

痛みがある程度軽減してきたら、次は寝違えを繰り返さない体づくりに向けた調整を行います。

・骨盤矯正・背骨バランス調整:骨盤や背骨のゆがみを整えることで、首・肩への負担を軽減します。全身の姿勢バランスが寝違え予防に直結します。

・トータルバランス療法:骨盤矯正に加えて猫背やストレートネックなどの姿勢の改善や、肩甲骨や背骨の連動性を高め、身体全体のバランスを整え症状の根本改善を図ります。

・EMS(電気筋肉刺激):インナーマッスルを鍛え、正しい姿勢を保持できる身体づくりを目指します。

・必要に応じた鍼灸施術:深部の筋緊張が強い場合、鍼を用いて血流改善や鎮痛効果を図ります。

④ 日常生活へのアドバイスとセルフケア支援

寝違えの改善と予防には、日常生活での姿勢や動作も重要です。施術と並行して、以下のようなセルフケア指導と生活習慣の見直しサポートも行います。

・正しい枕の選び方や寝姿勢のアドバイス

・デスクワークやスマホ使用時の姿勢調整

・自宅でできるストレッチ・肩甲骨体操の指導

・睡眠環境の改善・ストレスケアの提案

・定期的なチェックとメンテナンス施術

あいあい整骨院では、寝違えの痛みを単に一時的に緩和するのではなく、「根本原因の解決」と「再発予防」までを見据えた施術を大切にしています。

つらい寝違えを繰り返している方は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ—寝違えの痛みを繰り返さないために

寝違えによる痛みは、筋肉の過緊張や血流の滞りが主な原因であることが多いです。日常生活の中でストレッチや筋トレを取り入れることで、予防・再発防止が可能です。

しかし、強い痛みが続く場合や、頻繁に寝違えを繰り返す場合には、筋肉や姿勢に根本的な問題ある可能性があります。

あいあい整骨院では、筋肉・関節・姿勢に対する専門的な評価と施術を通して、寝違えの改善と再発防止を全力でサポートいたします。

寝違えの痛みでお困りの方は、ぜひあいあい整骨院にご相談ください。